|

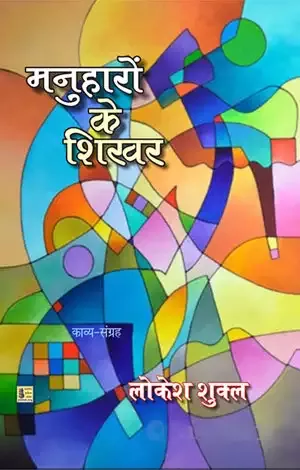

नई पुस्तकें >> मनुहारों के शिखर मनुहारों के शिखरलोकेश शुक्ल

|

5 पाठक हैं |

|||||||||

लोकेश जी के गीतों का संग्रह

गूगल बुक्स पर प्रिव्यू के लिए क्लिक करें

लोकेश शुक्ल के गीत-संग्रह 'मनुहारों के शिखर' का ललित विन्यास

भावाञ्जलि में गीत-कुसुम

• डॉ० शिवकुमार दीक्षित

सितकेशी ब्रह्मवेत्ता स्वर्गकामियों को आश्वस्त करने में जुटे थे कि 'दृश्यमान अस्तित्व की परिणति भस्म है इसलिए शब्दबीज का अपव्यय न करो बल्कि शब्द के अर्थ के बिम्ब को अपने चित्त में देखो' ....सब निरुत्तर थे; तभी कविसंज्ञक विचारवान एक व्यक्ति आगे आया, उसने ब्रह्मवेत्ताओं और जनसमूह की ओर देखकर कहा– 'अस्तित्व की भस्मीभूत परिणति का ज्ञान प्राप्त कर अथवा इस परिणति तक पहुँचने की यात्रा का अनुभव तो उन्हीं उपकरणों से करना होगा जो भस्म होने को अभिशप्त थे यानी बुद्धिप्रेरित इन्द्रियाँ; तो यात्रा के अनुभवों का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? अनुभव भस्म नहीं होते, भस्म होने से पूर्व इन्द्रियाँ उन्हें भोजपत्रों पर अंकित कर जाती हैं।' अन्यों ने साहस कर, कवि-वक्तव्य से अपने को जोड़ते हुए कहा कि मनुष्य की देह यदि सक्रिय नहीं हुई तो इन्द्रिय-व्यापारों से संग्रहीत अनुभवों से अनुभावक या दूसरे कैसे अभिप्रेरित हो सकेंगे? ब्रह्मवेत्ता मौन हो गये। वे दृश्यमान लोक से निरपेक्ष रहना चाहते थे।

कवि की प्रतिस्थापना थी कि शब्द यदि लोकाभिमुख नहीं है तो उसके विस्फोट से विकीर्ण अर्थ-सम्पदा का आस्वादक कौन होगा? अंततः सबने माना कि दृश्यमान जो कुछ है वैविध्य रूप में, उसकी पारस्परिकता के लिए शब्द ही एक मात्र योजक-सार्थक माध्यम है और कवि के अलावा कौन इस विधा का नियमन कर सकता है ! कवि, मनुष्य-व्यवहार का व्याख्याता है।

मनुष्य के लिए विराट लोक दृश्यमान होते हुए अविज्ञेय भी उतना ही है जितना उसका अपना मनोजगत। वह यह घोषणा नहीं कर सकता कि उसके मनोजगत में उतना कुछ स्फूर्त होकर विद्यमान होगा जितना वह चाहेगा। चित्त की असंख्य वृत्तियाँ लहरों की तरह एक दूसरे पर आरूढ़ होती चली आती हैं, महाभारतकार तो घोषणा करते हैं कि मनुष्य के मन में 'आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णा तरंगाकुला:' - ऐसे में मनुष्यों में कवि ही समर्थ है जो बहिर्लोक से निरपेक्ष होकर, किसी एक वृत्ति को दृढ़ कर, तदनुसार मनोजगत में उसके भावरूप से रमण करने में समर्थ होता है। यही रमण ही आस्वादन है, इसे वह व्यक्त कर देने के लिए विह्वल होता है। कवि की प्रतिभा जितना इस विह्वलता को उदात्त स्तर पर थिर कर लेती है उतने ही प्रभावी शिल्प के साथ वह अभिव्यक्त कृति के रूप में लोकपूज्य होती है।

व्यक्ति कविलोक में व्याप्त रहता है और सम्पूर्ण लोक भी व्यक्ति-मन में व्याप्त रहता है। व्याप्ति में इतना सघन आकर्षण कि सांसें तेज हो जाएँ और इतना विकर्षण कि सांसें थम जाएँ। चाहत में प्राणोत्सर्ग की सौगंध और घृणा इतनी कि आँखें सिर कलम होते देखती रहें। छल ऐसा मोहक कि दृष्टि बिद्ध हो जाए, निर्मलता इतनी कि दर्पण ठगा देखता रह जाए। मनुष्य भी कम विचित्र नहीं है, वह कभी सघन अन्धता में डूबा हुआ और कभी तीक्ष्ण स्नात बुद्धि से गमकता हुआ। सृष्टि का कोई जीव मनुष्य के समान समर्थ नहीं है जो लोक-व्यापार की विविधता को पहचान सके; कोई तो परोक्ष को अपरोक्ष कर लेने में निष्णात होते हैं; यही तत्ववेत्ता है, दार्शनिक है और कालक्षेप कर आगत सदियों की कोख भी झांक लेता है। इसीलिए कवि लोक के अनुरूप होता है और वही इसका एकाकी नियन्ता होकर मन्त्रवेत्ता भी। कवि मनुष्येतर प्राणियों के मन का विज्ञाता-व्याख्याता, कदाचित प्रेरक भी होता है और उसकी कृति लोक की आमुख दिशा का निर्धारण करने में समर्थ होती है; यहाँ तक कि कवि का कोई एक वाक्य भी किसी युग में अप्रत्याशित परिवर्तन का कारक बनता है। कविता की यही अदृष्ट शक्ति है। प्रतिभा का स्तन्य इसका प्रातराश है; यही शिविका भी है।

महर्षि पतंजलि मनुष्य की चेतना की शिखा ऐंठ-खींच कर उसे लोक से परे किसी निस्वन एकांत में ले जाना चाहते थे; कदाचित वे तितलियों के पंखों पर गंध-रसायन से लिखी भाषा के सौगंध्य–भाव के समीप नहीं गये थे अन्यथा वे मनुष्य की रागरंजित मनोवृत्तियों के कंठ को निरुद्ध कर देने की सलाह न देते; वे मनुष्य के जीवन-व्यवहार की प्रेरक सभी वृत्तियों का नाश तो नहीं कर सकते थे; फिर भी वे न माने, बोले कि वृत्तियों के उठने से पहले ही इन्हें रुद्ध कर देने से लोक से परे पहुंचा जा सकता है; कवि लोकानुभव के प्रति लोलुप नहीं होगा तो प्रतिदान में वह लोक को शब्दांजलि से उलीच कर क्या दे पायेगा? भला पूछो ! कि लोकविमुख सिद्धि से मनुष्य दूसरे मनुष्य के संवेदन के निकट कैसे आ पायेगा? नीरव उपेक्षा, उल्लसित रति, सर्वस्व अर्पण, विव्वोक की मुद्राएँ, हार जाने को विह्वल मनुहारें, दग्ध ईर्ष्या, परिरम्भ की सीत्कारें, दैन्य के प्रति करुणा, लोभ और छल के चटुल संव्यूह, दम्भ के सहस्र मुख - इन मनोभावों के प्रति कविता यथासमय अभिसार मुद्रा में होती है और कभी फुफकारती हुई युद्ध का आमन्त्रण देती है। कविता प्रतिभा का सार्वकालिक उत्सव है इसमें शब्दों की मंजीर ध्वनि है, विधाओं की संयमित नृत्य भंगिमाएं हैं और गीत सहज संवेदन का सुविज्ञ डाकिया है; दोहे-चौपाईयां-गजलें-छंद-अतुकान्तिकाएं निधुवनों, निकुंजों की कानाफूसी हैं। रसज्ञ भावुक इनके आस्वादक हैं। भागवतकार तो चित्त पर पहले झाड़ू लगाने की और बाद में उदात्त रति – भाव को स्थायी रखने की सलाह देते हैं। महर्षि पतंजलि विवश थे। महर्षि व्यास की भागवती प्रस्तावना में उन्होंने अपने वृत्तिनिरोध के सिद्धांत को डुबकी लगाते देखा; तब शरदोत्फुल्ल मल्लिका सज्जित रात्रियों में 'मनुहारों के शिखर' ऐसे उन्नत हुए कि ऋषि और ॠचाएं कुसुम-कुंजों के ब्यूटी पार्लर से लौट कर गोपांगनाएं हो गयीं।

श्री लोकेश शुक्ल के पास प्रणिपात मुद्रा में इस दृश्य के अवलोकन और गायन के अलावा क्या विकल्प था ! लोकेश कवि हो गये !!

लोक का छविमान मनोहारी दृश्य कृतियों में उतरे ! कम-ज्यादा तौलने में माहिर डंडीदार समीक्षक ने जब यह दृश्य देखा तो उसकी आँखें फ़ैल गयीं तभी लोकेश ने कहा -

'तुम कभी उस द्वार पर /जाकर तो देखो /प्राण के बंधन तुम्हं- छूटे मिलेंगे' - द्वार वो ऐसा जहाँ पर /गुनगुनाती हैं हवायें /भावनायें नृत्य करतीं /महमहाती हैं दिशायें /तुम कभी उस राह पर /जाकर तो देखो /मान के बंधन तुम्हें छूटे मिलेंगे -- है जहाँ खुशबू का संगम/और कस्तूरी की बातें /प्रीति की झूलें लताएँ /संदली हो जायें रातें /- तुम कभी इस चाह को / पाकर तो देखो /शान के बंधन तुम्हें छूटे मिलेंगे' --

रसज्ञ भावुक इस दृश्य में समाधिस्थ हो गया है। मानो निष्कलुष प्रेम के आलम्बन का भावस्थ हो जाना, इसी के साथ प्राण का स्थूल से निरावृत्त होकर दृढ़ाकार हो जाना है। स्थूल से निरपेक्षता का यह जोखिम कौन उठाये? मनुहार तो निरहंकार हुए बिना सम्भव नहीं और दूसरे के मान की स्वीकृति इसका फलागम है। यह आत्मरति का श्वेताभ चरम शिखर है जहाँ इन्द्रियां निष्पन्द हैं मानो मंत्रबिद्ध हो गयी हों, आलम्बन भावस्थ हो गया हो। पूरा लोक मानो मनोजगत में सिमट आया हो। लोकेश शुक्ल के जीवन के ये पल सांगीतिक संयोजना की तरह हैं जो आजीवन बजते रहेंगे।

चार-पांच दशक पूर्व कविता के आस्थान-मंडप, कहें कि, आंगन या नुक्कड़ होते थे; जहाँ नवोदित और ख्यातिलब्ध साहित्यकार एकत्र होते थे। रचनाकर्म से पृथक् कभी वैयक्तिक दुःख-सुख में एक दूसरे के लिए चिंतित; सच्चे अर्थों में वह कविता का आंगन था, ऐसे ही एक आंगन में श्री लोकेश की किलकारियाँ सुनी गयीं। आत्मीयता, निश्छलता का हिंडोला था, झुलाने के लिए जो डोरियाँ थीं वे कृष्णानन्द चौबे, आनन्द शर्मा, हरिनारायण निगम, सिंदूर, चन्द्रेश गुप्त, वीरेश कात्यायन के हाथों में थीं। डा० जीवन शुक्ल, अवधबिहारी श्रीवास्तव, डा० उपेन्द्र, शिवकुमार सिंह 'कुंवर' के स्निग्ध परामर्श और संशोधनों की लोरियां थीं जिनमें ममत्व के मंजीर वाद्य की लय थी, आवृत्त ईर्ष्या के घात-प्रतिघात नहीं थे। कवि-प्रतिभा में जिज्ञासा, और विनय-भाव था। बाद में, जब श्री लोकेश प्रतिभा-सामर्थ्य से खड़े हुए तो उनकी पीठ थपथपाने के लिए महाकवि नीरज और भारत भूषण भी कृपण नहीं रहे। लोकेश शुक्ल मन्द्र स्वर के गीतकार के रूप में पहचाने जाने लगे यद्यपि उन्होंने मुक्तक, गजलें और दोहे भी लिखे किन्तु गीत विधा के प्रति उनकी गहरी अनुरक्ति उन्हें विख्यात गीतकारों की पंक्ति में सुरक्षित स्थान देती है, उनके व्यक्तित्व में अग्रजों के प्रति आभार, समवयस्कों के प्रति स्वीकार और कटूक्तियों के प्रति तिरष्कार-भाव सदैव के लिए थिर हो गया। यह तब की बात है जब कवि-सम्मेलन आईपीएल के मैचों जैसे नहीं थे; उस समय मंच से उतरते समय कवि को विदाई दी जाती थी, धीमे स्वर में इसे पत्र-पुष्प कहा जाता था।

समय का पानी अब तक बहुत बह गया है। नहीं ! काफी कुछ मर गया है अलबत्ता लोक-संवेदन की आँखों का पानी अभी मरा नहीं है, कुछ-कुछ सूखने लगा है; इसी अनुपात में व्यक्ति का संवेदन भी क्षीण हो रहा है। कदाचित सम्बन्धों में जो हल्की दरारें थीं वे अब खाई जैसी गहरी हो चलीं हैं, वात्सल्य और कर्तव्य स्वसुख के ट्रेन्क्वेलाइजर से अवसन्न हैं। मनुष्य स्वयं से अपरिचित हो चला; सम्भ्रान्त लोकेश यह सह नहीं पाए --

'छांव रिश्तों की जब से बिखरने लगी/जिन्दगी रफ्ता-रफ्ता सिमटने लगी/रंग पर्दों के गहरे हुए जा रहे /रौशनी की कमी अब अखरने लगी।' - तो भी आश्चर्य है कि लोकेश शुक्ल आज भी 'मनुहारों के शिखर' के सामने प्रणिपात मुद्रा में हैं, निरभिमानी हैं; हिंस्र नहीं हुए।

प्रेम, लोकेश शुक्ल के काव्य का केन्द्रीय तत्व है और प्रेम शिथिल मन के बूते का काम नहीं, आलम्बन के प्रति अनन्य निष्ठा इसकी पीठिका है, उत्सर्ग संकल्प है और विह्वलता रस-समाधि है, सर्वार्पण इसका कलाप है। शताधिक अनुभवों के सूत्रों को समेट कर लपेटी गयी रति इसकी अटूट रज्जु है। साहित्य में रति शब्द की छीछालेदर जितनी हुई उतनी दर्शन और भक्ति सिद्धांत में नहीं हुई। गम्भीर विचार करें तो जान पाते हैं कि क्रोध भी रति के बिना सम्भव नहीं। आचार्य बताते हैं कि रति का अर्थ संलग्न होना है, किसी से जुड़े नहीं तो उससे घृणा भी कैसे कर पायेंगे, किसी से बेवफा कैसे हो सकेंगे...!

'मैंने वो सपने देखे', 'कस्तूरी की बात करो न', 'रिश्तों का उपवन महकेगा', प्रीति की चाह में' - जैसे गीत इसी मनोभूमि पर रचे गये। एक गीत में प्रिय के प्रति लोकेश जी की निश्छ्लमना, दर्परहित आत्मस्वीकृति श्रोता या सहृदय पाठक को उसके व्यक्तिगत अनुभव-राशि को आच्छद कर देती है --

'तुम नजदीक नहीं हो फिर भी /

रजनीगन्धा महक रही है / --

महका गया जन्म ये मेरा /

तेरे तन का मादक चंदन /

गीतों की छुअनें जीने को/

कस्तूरी मृग सा भागे मन/ --

बुनता हूँ यादों के सपने /

और चांदनी दहक रही है /

रजनीगन्धा महक ---/

अनबुझ एक पहेली तेरा /

मौन कि, मेरे होठ मुखर हैं /

रूठो तुम रुठोगे कितना /

मनुहारों के कई शिखर हैं / --

मदिर हवा संकेत दे रही /

कोयलिया फिर चहक रही है /

रजनीगन्धा महक...।

कल्पना करें कि कर्णिकार पुष्पों को बिछा कर एक रास्ता बनाया गया हो जिस पर दो दिशाओं से साँसें जाती-आती हों, जहाँ टकरा गयीं वहाँ ध्वनि हुई, एक दूसरे को हत करने पर यह हुआ; सोचिये कि टकराईं, बाद में गले मिल गयीं; एक हो गयीं तो कोई ध्वनि नहीं होगी; अथवा ध्वनियों का एकाकार होना; अनहत हो जाना।

महर्षि पतंजलि तो मुग्ध थे लेकिन कवि ने उस रास्ते पर लोकानुभव को तैनात कर ट्रैफिक संयम लागू कर दिया, ध्वनि स्वर हो गयी; स्वर के रेशमी तन्तुओं से बुने शब्दों की शिविका सज गयी और अर्थ अंगड़ाई लेकर लोकाभिमुख हो गये। अब कविता की लय सज्जित गीत-यात्रा को कौन अवरुद्ध कर सकता था? यह दूसरी बात है कि गीत की जययात्रा में आगे चल रहे कुछ साधकों ने उत्साह में नारे लगा दिए- 'गीत, अगीत-नवगीत की सवारी आ रही है, फूल बरसाओ। सुगंध के आयात का प्रयास अब भी जारी है।

फिलहाल, लोकेश शुक्ल का कवि एक संयत आलबाल में ऊर्ध्वतर रहा, उसमें सद्भाव और मैत्री-निर्वहन के प्रसंग हैं, पत्रकारिता की गोपनीयता की छाया से दूर मानापमान के संलाप-विलाप नहीं हैं, यथासामर्थ्य वैयक्तिक भाव-सम्पदा का संरक्षण है; अन्य की रचनाओं की चौर्य-दक्षता नहीं है। उनके गीत-संकलन 'मनुहारों के शिखर' की भाषा सहज-सरल है, उसमें प्रेमानुभूति की मांसल छवियों का दर्प नहीं है, उनकी अभिव्यक्ति में उतर आया विनय भाव निर्वेद का सहयात्री नहीं है। लोकेश शुक्ल यथाअभिधान लोकमुग्ध हैं और लोकसम्मत भी। उनके सामने लोक का वितत प्रसार है, सुंदर स्वास्थ्य से पुष्ट रहते हुए वे मानवीय संवेदना के गहरे अनुभवों का संचय करें और प्रतिभा के सामर्थ्य से लोकरंजक रचनाओं का विपुल परिमाण रसज्ञों को अवदान के रूप में सौंपेंगे; यह आश्वस्ति मुझे ठीक लगती है। गीतकार लोकेश के अभिन्न मित्र और मेरे प्रति अकारण सहृदय प्रख्यात व्यंग्यकार बन्धुवर डा० सुरेश अवस्थी को एक सिद्धि सुलभ है वे कई अवसरों पर मेरे जैसे अबाध दीर्घसूत्री से अनेक ललित विन्यास के आलेख लिखवा लेने में सफल रहे तो विनम्रतापूर्वक कहूँ कि यह प्रस्तुति भी उनकी इसी सिद्धि का प्रताप है। मनुहारों के शिखर के प्रति भावुक विनत हों, हमारी मंगल कामना है।

अक्षय तृतीया, 22 अप्रैल

128/110 एच-ब्लाक, किदवई नगर

कानपुर - 208011

मो० 9935385811

|

|||||